Pourquoi parle-t-on autant du droit à la déconnexion ?

Depuis quelques années, le « droit à la déconnexion » s’impose comme un sujet central dans le débat sur la qualité de vie au travail. En France, il a même fait son entrée dans la loi en 2016, preuve que les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle sont devenues plus poreuses que jamais.

L’essor des outils numériques a bouleversé nos habitudes : emails sur smartphone, notifications Slack ou WhatsApp, réunions en visio qui s’enchaînent… autant de signaux qui nous ramènent au travail en dehors des horaires habituels. Le télétravail, en apparence synonyme de liberté, accentue encore ce phénomène en brouillant la séparation entre bureau et domicile. Un terme a même été inventé pour désigner ce phénomène : le blurring, cette zone grise où vie pro et vie perso s’entremêlent sans limites claires.

Or, cette hyperconnexion permanente n’est pas anodine. Elle peut générer stress, fatigue, voire un sentiment d’« être toujours au travail ». En même temps, il ne faut pas oublier que ces mêmes outils apportent aussi plus de flexibilité et d’autonomie, deux attentes fortes des salariés.

Alors, comment trouver le juste équilibre ? C’est tout l’enjeu du droit à la déconnexion : non pas couper brutalement les canaux de communication, mais apprendre à gérer collectivement et individuellement cette frontière mouvante. Dans cet article, nous allons explorer à la fois le cadre légal, les paradoxes du numérique, les risques d’une approche trop rigide et surtout les leviers concrets dont disposent les entreprises et les managers pour instaurer une véritable culture de l’équilibre.

Le cadre légal et ses limites

En France, le droit à la déconnexion a été inscrit dans la loi en 2016, via la Loi Travail. Depuis, la loi prévoit que les entreprises doivent intégrer la question du droit à la déconnexion dans leurs négociations sur la qualité de vie au travail. Concrètement, il s’agit de définir collectivement des règles encadrant l’usage des outils numériques en dehors des horaires de travail : envoi d’emails, appels professionnels, messageries instantanées, etc.

Cependant, la loi reste volontairement souple : elle fixe une obligation de négocier, mais n’impose pas de solution unique. Chaque entreprise est libre d’adapter ses pratiques en fonction de son secteur, de ses métiers et de sa culture interne.

Certaines professions connaissent en effet des contraintes particulières. Les métiers soumis à des astreintes (médecins, pompiers, services de dépannage, équipes d’urgence, etc) ne peuvent pas appliquer le droit à la déconnexion de la même manière qu’un poste administratif. Dans ces cas, ce sont les règles sur les temps de repos obligatoires qui prennent le relais, afin de garantir malgré tout un équilibre et la protection de la santé des salariés.

Enfin, il est essentiel de rappeler que le droit à la déconnexion ne remplace pas les dispositions légales existantes sur le temps de repos. Les deux dispositifs se complètent : le repos est une obligation stricte inscrite dans le Code du travail, tandis que le droit à la déconnexion vise davantage la gestion des sollicitations numériques et la culture d’entreprise autour de la charge de travail.

Les paradoxes du numérique

Si les outils numériques sont souvent pointés du doigt comme responsables de l’effacement des frontières entre vie pro et vie perso, ils portent aussi en eux une promesse de flexibilité et d’autonomie. C’est là tout le paradoxe.

D’un côté, smartphones, messageries instantanées et plateformes collaboratives multiplient les occasions d’être sollicité en dehors des horaires habituels. L’impression de ne jamais vraiment décrocher s’installe facilement, surtout avec le télétravail qui place le bureau au cœur du domicile.

De l’autre côté, ces mêmes outils permettent une meilleure conciliation vie professionnelle et personnelle : répondre rapidement à un email avant de partir chercher ses enfants, décaler une tâche pour s’occuper d’un rendez-vous médical, travailler à distance pour éviter un trajet inutile… autant de situations qui améliorent la souplesse du quotidien.

Les salariés eux-mêmes expriment des attentes ambivalentes : ils veulent plus d’autonomie et de flexibilité, mais pas au prix d’une intrusion permanente. Le défi pour les entreprises est donc de canaliser ces outils afin qu’ils servent réellement la qualité de vie au travail, plutôt que de la fragiliser.

Les risques d’une approche trop rigide

Face à ces enjeux, certaines entreprises choisissent de bloquer techniquement les canaux de communication en dehors des horaires de travail : serveurs de messagerie coupés le soir, impossibilité d’accéder aux emails après une certaine heure, restrictions d’usage sur les plateformes collaboratives. Si l’intention est louable, le résultat peut vite s’avérer contre-productif.

Le premier risque est d’infantiliser les salariés, en donnant le sentiment qu’ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes leur équilibre. Or, l’autonomie et la responsabilisation sont des leviers essentiels de motivation et de confiance au travail.

Le second risque est de rigidifier l’organisation, en empêchant la souplesse que recherchent de nombreux collaborateurs. Un salarié peut parfois préférer avancer sur un dossier en soirée pour libérer sa matinée, ou traiter rapidement une urgence depuis son téléphone afin d’éviter une surcharge le lendemain.

Un autre effet pervers est que, face à des blocages techniques, certains collaborateurs peuvent chercher à contourner les règles en utilisant des messageries personnelles ou des moyens non sécurisés. Cela ouvre alors la porte à des problématiques de sécurité, de confidentialité et même de conformité au RGPD en cas de fuite de données.

La clé réside donc dans l’équilibre : mettre en place des règles collectives claires pour protéger la santé et le bien-être, tout en laissant une marge d’autonomie individuelle. C’est avant tout le dialogue entre managers et équipes qui permet de trouver la juste mesure, plutôt que des solutions techniques imposées uniformément.

Repenser l’organisation et le management

Au-delà des aspects juridiques et techniques, la question de la déconnexion renvoie directement à l’organisation du travail et au style de management. Pour que ce droit ait du sens, il doit s’appuyer sur des pratiques managériales adaptées.

La première étape consiste à ajuster la charge de travail aux ressources et aux objectifs réels. Trop souvent, c’est l’excès de tâches ou des délais irréalistes qui obligent à travailler le soir ou le week-end. Repenser la planification, prioriser et répartir équitablement les missions est donc un levier essentiel.

Ensuite, il est utile d’évaluer régulièrement, avec les équipes, le ressenti sur l’équilibre vie pro/vie perso. Des questionnaires automatisés sur la charge de t'avail et l'équilibre vie pro / vie perso, des temps d’échange en réunion ou des points réguliers permettent d’identifier les signaux faibles et d’agir avant que les tensions ne s’installent.

Enfin, plusieurs méthodes concrètes peuvent être mises en place : instaurer des plages de concentration sans notifications, clarifier ce qui relève de l’urgence ou non, organiser des rotations pour les astreintes, former et sensibiliser les managers à l’exemplarité sur ces sujets. Ce sont ces petits gestes du quotidien qui, cumulés, construisent une culture respectueuse de la déconnexion.

Construire une culture de la déconnexion

Au-delà des règles et des outils, le droit à la déconnexion devient réellement efficace lorsqu’il est intégré à la culture de l’entreprise. Cela commence par un état des lieux : observer les pratiques actuelles, identifier les moments où les sollicitations débordent, écouter le ressenti des salariés. Ce diagnostic collectif est une étape clé pour mesurer l’écart entre les intentions et la réalité vécue.

La co-construction est ensuite essentielle. Plutôt que d’imposer des règles descendantes, associer les équipes permet de trouver des solutions adaptées à leur quotidien : choix des outils de communication, définition de règles partagées sur les horaires ou les canaux à privilégier, intégration de ces principes dans les valeurs de l’entreprise.

Astuces pratiques par outil

Slack ou Teams : définir des canaux dédiés aux urgences, apprendre à configurer les notifications et instaurer une règle de non-utilisation le week-end. Les managers peuvent programmer leurs messages pour le lendemain matin afin de donner l’exemple.

Calendrier (Google Calendar, Outlook) : bloquer des créneaux « focus » pour éviter la fragmentation de la journée et afficher clairement les disponibilités, tout en décourageant les réunions trop tôt le matin ou tard le soir en tirant partie de la fonctionnalité liée au heures de travail.

Outils de gestion de projet (Asana, ClickUp, Trello) : clarifier la notion d’urgence dans les tâches, éviter de multiplier les canaux parallèles, et paramétrer les notifications pour qu’elles arrivent à des horaires raisonnables.

Emails : privilégier le report d’envoi (ex. Gmail, Outlook) afin de ne pas polluer les soirées des équipes. Définir collectivement des règles sur les réponses attendues (immédiates seulement pour les urgences réelles).

Bonnes pratiques inspirantes

Instaurer une charte de communication claire et partagée, rappelant les règles de bon usage des outils numériques.

Former les managers à donner l’exemple, notamment en évitant l’envoi de messages tardifs ou en expliquant clairement les urgences.

Valoriser les initiatives individuelles favorisant l’équilibre (déconnexion volontaire le soir, partage de bonnes pratiques entre collègues).

Mettre en place des temps de sensibilisation collectifs, où l’on échange sur l’usage des outils et leurs impacts.

Construire une culture de la déconnexion, c’est finalement faire évoluer en profondeur les pratiques de travail pour qu’elles respectent mieux les rythmes de chacun. Cette transformation repose moins sur le contrôle que sur la confiance, et elle contribue directement à renforcer l’engagement et le bien-être global des équipes.

Panorama international : où en est le droit à la déconnexion ?

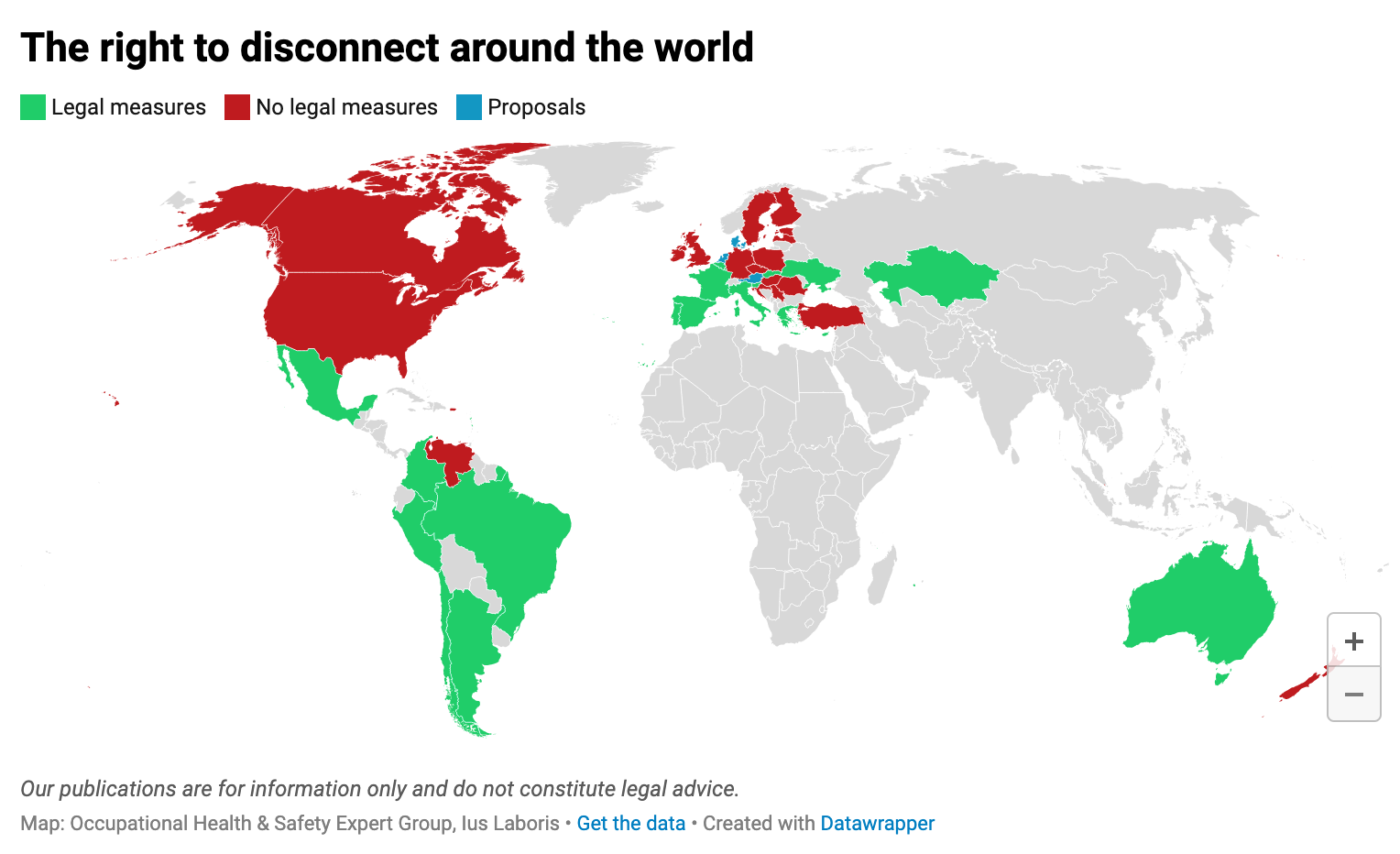

Pour situer la France dans le paysage mondial, voici une carte synthétique des pays ayant adopté un cadre spécifique autour du droit à la déconnexion.

Ce panorama illustre bien que la France n’est pas seule sur le sujet : plusieurs pays ont déjà adopté des mesures légales fortes, d’autres privilégient des recommandations ou des accords internes, tandis que certaines régions n’ont encore rien engagé. Cette diversité souligne qu’il n’existe pas de modèle unique, mais une tendance mondiale à mieux encadrer l’hyperconnexion.

Ce panorama illustre bien que la France n’est pas seule sur le sujet : plusieurs pays ont déjà adopté des mesures légales fortes, d’autres privilégient des recommandations ou des accords internes, tandis que certaines régions n’ont encore rien engagé. Cette diversité souligne qu’il n’existe pas de modèle unique, mais une tendance mondiale à mieux encadrer l’hyperconnexion.

Conclusion : du droit à la déconnexion à une véritable culture de l’équilibre

Au-delà de la loi, le droit à la déconnexion est avant tout une responsabilité partagée entre entreprises, managers et salariés. Chacun a un rôle à jouer pour que ce droit ne reste pas théorique, mais qu’il se traduise concrètement dans les pratiques quotidiennes.

En devenant un levier de QVCT (qualité de vie et conditions de travail), il contribue à la fois à préserver la santé, à améliorer la performance et à renforcer l’engagement des équipes. Ce n’est pas une contrainte, mais une opportunité de repenser le travail de manière plus durable et humaine.

La clé réside dans une vision pragmatique : instaurer la confiance, maintenir un dialogue régulier et accepter que l’équilibre se construit par ajustements successifs. Plutôt qu’un cadre figé, le droit à la déconnexion doit être vu comme un processus vivant, qui évolue avec les besoins des salariés et les réalités de l’entreprise.